每逢雨季,城市街道上突如其来的管网冒溢“喷泉”、低洼路段的积水围城,不仅让市民出行寸步难行,更成为城市治理的“老大难”。传统“哪里冒堵哪里”的粗放式治理,如同“头痛医头脚痛医脚”,终究逃不过“按下葫芦浮起瓢”的困境。随着城市化进程加速,管网负荷攀升、老化淤堵、雨污混流等问题交织,唯有以系统性思维为引领,依托精准监测与数据赋能,才能从根源上破解管网冒溢顽疾,为城市排水系统筑牢安全防线。

一、管网冒溢频发

管网冒溢绝非单一点位的“局部故障”,而是整个排水系统失衡的集中爆发,其核心症结藏在三重系统性矛盾中:

1.责任错配:冒溢点位往往承担了超出设计能力的排水负荷,如未建成的雨水管网导致雨水混入污水系统,最终因“不堪重负”崩溃;

2.数据缺失:传统依赖人工巡检与经验判断,无法量化雨污混入量、管网实时流量等关键数据,难以定位真正污染源与超载节点;

3.管理碎片化:管网、泵站、排口等设施分属不同管理主体,数据孤岛导致调度协同低效,暴雨时易出现“上游排涝、下游溢流”的被动局面。

这些症结的叠加,让简单的封堵维修沦为临时补救,无法从根本上解决管网过流能力不足、污染溯源滞后、运维响应缓慢等核心问题。

二、系统性诊断

破解冒溢难题,首要任务是建立“全域视角+数据说话”的系统性诊断体系,让隐藏的问题显性化:

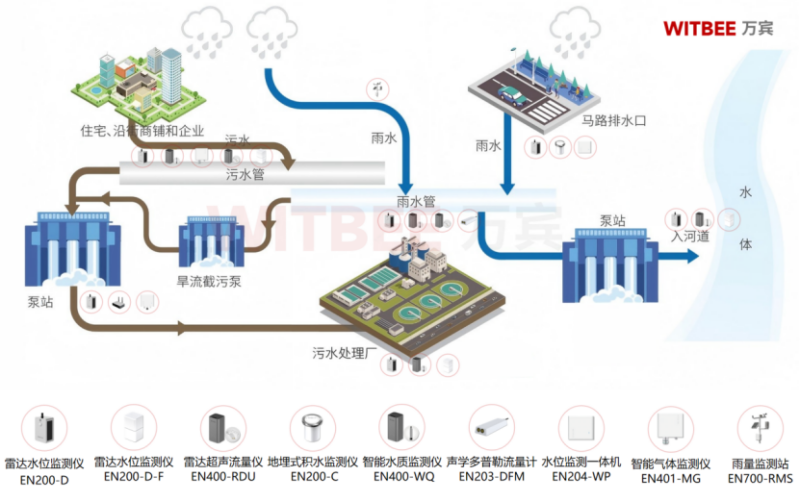

1.全域覆盖无死角:打破“只盯冒溢点”的局限,构建“易涝点-管网-泵站-排口-排水户”全链条监测网络,重点监测主干管交汇口、坡度变化处、低洼段等易出问题的关键节点;

2.定量数据破模糊:通过雷达超声流量仪、智能水质监测仪等设备,精准捕捉旱天/雨天流量变化、水质指标波动,量化雨污混入量、管网淤积程度,让“多少量、什么时候、从哪来”的核心疑问有明确答案;

3.系统分析找根源:结合管网拓扑关系与气象数据,通过边缘计算算法分析流量-液位联动曲线,识别逆流倒灌、隐蔽入渗等隐性问题,定位真正的超载源头与风险节点。

这种“全域监测+定量分析+系统溯源”的诊断模式,彻底扭转了传统排查的盲目性,为精准治理提供了科学依据。

三、精准治理

系统性诊断的最终目的是实现“对症下药”,依托智能技术构建全流程精准治理体系:

1.设备赋能精准监测:在关键节点部署IP69级防护的雷达水位监测仪、支持双向流速识别的流量仪,以及可监测COD、氨氮的水质设备,实现水位、流量、水质数据实时采集,预警响应速度≤10秒;

2.分级施策高效整改:根据监测数据优先级处理问题,对雨污混流严重的节点(如监测点雨天混入量超17000m³)优先排查整改,对管网老化段结合改造计划分步升级,对施工区域临时接入问题制定专项疏导方案;

3.智能调度优化运行:通过边缘计算网关实现监测数据与泵站、调蓄设施的联动,暴雨前提前排空调蓄池腾容,根据管网流量动态调整泵站启停,避免超负荷运行导致的溢流;

4.效果验证闭环管理:整改后持续开展短期密集监测,对比旱天/雨天数据变化,验证治理效果,确保问题彻底解决,避免反复冒溢。

四、实战验证

广东某街道污水管网曾在雨季频繁冒溢,通过系统性诊断与精准治理实现彻底改善:

1.诊断阶段:在管网上下游关键节点部署6台在线流量监测设备,通过旱天基线数据与雨天监测曲线对比,发现监测点④上游混入雨水17846m³,且存在下游倒灌现象,明确冒溢核心成因;

2.治理阶段:优先排查该监测点上游雨污混接点,整改雨水明沟违规接入问题,同时优化污水厂调度策略,避免憋水倒灌;

3.成效阶段:整改后经持续监测,雨天管网负荷回归设计范围,冒溢现象彻底消失,运维响应效率提升50%,无需再进行高频次临时封堵。

类似案例在全国多个城市落地,证明系统性诊断+精准治理的模式,能有效破解传统治理的低效困境,实现从“被动应对”到“主动预防”的转型。

五、多维价值

系统性诊断与精准治理带来的,不仅是管网冒溢问题的根治,更推动城市排水管理实现全方位升级:

1.经济效益显著:减少内涝导致的交通延误、财产损失,降低人工巡检成本(由每月2次降至每季度1次),设备运维成本降低60%;

2.社会效益突出:消除雨天出行安全隐患,改善水体环境质量,入河排口水质达标率提升至98%,提升市民生活幸福感与城市宜居度;

3.管理效能跃迁:打破数据孤岛,实现排水系统“一张图”管控,故障处置时长缩短50%,为城市韧性发展提供坚实支撑。

城市管网是城市的“地下生命线”,管网冒溢治理考验着城市的精细化管理水平。告别“头痛医头”的被动应对,拥抱系统溯源、定量诊断、闭环治理的现代治理模式,我们才能将有限的资源用在刀刃上,真正“狙击”问题根源,让城市在暴雨中依然从容、安全、有韧性。